ひとり言を無意識にいってしまい「うざい!」と言われてしまうおじさん。ちょっと真面目に呟かさせてください!

自らを確認する意味でも・・

言葉を通じて自らと対峙する機会が必要な気がする。些細なことに目と心を止めてみる。

小さなことの積み重ね。貯金箱が5円玉でいっぱいになる。そんな質素で素朴な幸せ。

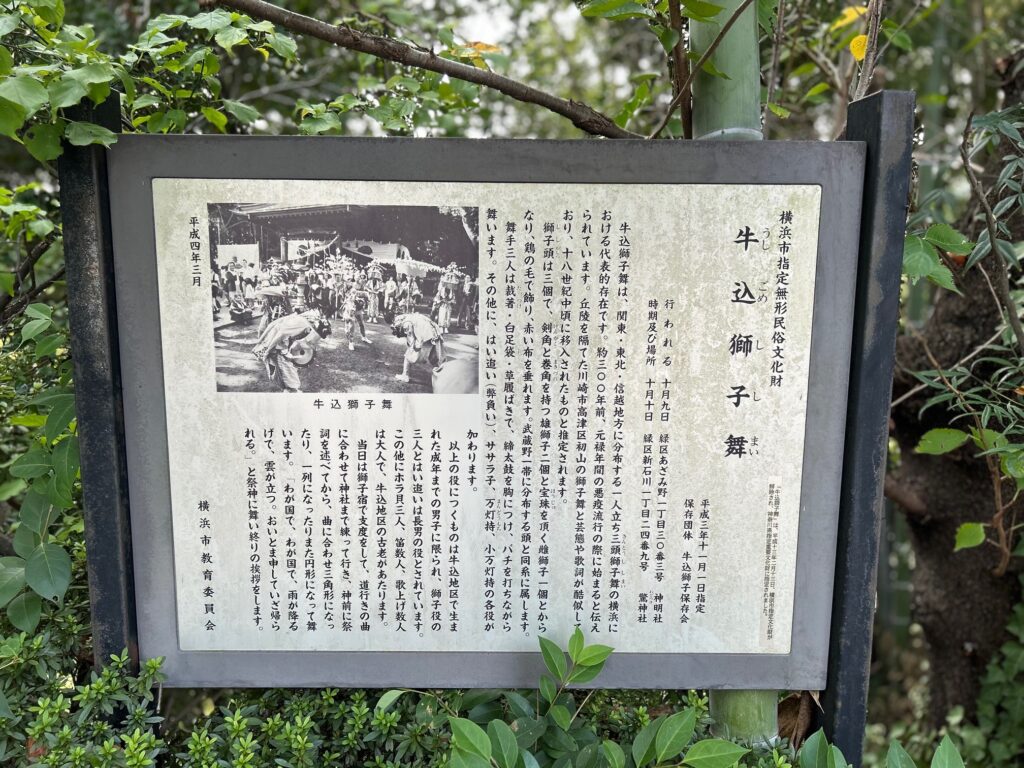

【2025.10.12】 牛込の獅子舞(神奈川県の無形民俗文化財)

まさに伝統文化の継承。

地元、横浜市青葉区の驚神社で秋の例大祭が行われた。この例大祭は、青葉区最大級の祭り。6つの谷戸宮(昔の集落 /宮元・平川・荏子田・牛込・船頭・保木)が一堂に会し、祭囃子にのって獅子や神輿が驚神社を目指して巡行する。

今日ご紹介したいのは、県の無形民俗文化財に指定されている牛込の獅子舞。この獅子舞は一人立ち三頭獅子舞。この横浜にも伝承されていた。舞手は裁著(もんぺと脚袢を組み合わせたような穿物)・白足袋・草履履きで締太鼓を胸につけ、バチを打ちながら舞う。

時折薄日が差す中で久しぶりに社の前で舞う獅子舞を観ることができた。

驚神社の創立は不詳だが奈良時代建造との説もある。驚の名称由来は「馬を敬う」から。牧畜として馬が飼われ、名馬が産出されていたようだ。鎌倉殿の家臣・畠山重忠にも馬を献上していたらしい。ご祭神は素戔嗚尊(すさのおのみこと)。やはりこの地にも神さまは身近にいらしたのです。

この驚神社であるが自分が幼少の頃は山と田んぼに囲まれていた。神社に向かって右側は宮の谷戸と呼ばれた湿地帯があって、春はセリを摘み、夏はドジョウやトンボとりに夢中になっていた場所である。いまはマンションが近くまで迫り、参道脇に流れていた小川は見る影もない。景色は様変わりしてしまった。

何よりもこの文化財の継承は一番危惧するところである。当然、この青葉区に限っての話しではないわけだが、久しぶりに身近な問題として叔父を含めた地元の古老の話しを聞くことができた。昔はとなり組という考え方があった。お葬式やこの様なイベントごとも村民が一致団結して家族同様に力を合わせ生活していたのだ。

お祭りにも小さな決まり事、掟がある。今となっては細かなことにこだわり過ぎていては成り立たない。障害の多い周辺環境や少なくなった子供たちの生活スタイルとも距離感がある。状況に即した対応をすることによってお祭りは成立している。次世代を担う子供の問題もあるが古くから伝わるしきたりを知っている古老がいなくなってきた。

村から街へと景色は変われども地元住民の信仰はずっと続いている。その事実は疑うまでもない文化の伝承である。祭囃子の太鼓と笛の音はそこに暮らす人々の明日につながる鼓動である。、暖かい地域なら周年外で管理可能。耐寒温度-3℃。

【2025.10.16】 サイカス デバオエンシスがフラッシュした!!

(Cycas Debaoensis ソテツ科ソテツ属)

デバオエンシスは中国チワワ族自治区に自生するソテツの希少種。

自生地では絶滅危惧種になっている。比較的丈が高く成長するので厄介なのだが鉢植えにしている。

産毛が美しい新芽が顔をのぞかせたと思ったら、あっという間に成長して立派な葉姿を展開した。羽状複葉で柔らかな美しさを醸しだしている。

寒さにも強く、暖かい地域なら周年外で管理可能。耐寒温度-3℃。

これも太古からの承継。蘇鉄のロマンは果てしない。

【2025.10.19】謙虚な芳香 ギンモクセイが咲いた!

(中国原産 モクセイ科モクセイ属の常緑小高木樹)

街中をモクセイの甘い香りが覆うと秋の訪れをさらに深く感じる。ジンチョウゲ、クチナシと合わせて日本の三大芳香木のひとつになっている。

まさしくこの香りの主は、濃厚で甘い香りのキンモクセイであり、多く知られていると思う。

ただ「モクセイ」(木犀、学名: Osmanthus fragrans)と称する場合は、こちらのギンモクセイ(銀木犀:「銀桂」)だけを指すことが多いようです。

我が家の片隅にはこの銀木犀をコンパクトにまとめて植えてある。キンモクセイほど香りは強くないけれど、玄関先を心地よい香りで包んでくれている。

日本人にはこの微かな香りの源をふと探すぐらいの方が性に合っている気がする。

品種はギンモクセイ「銀桂」、キンモクセイ「丹桂」、ウスギモクセイ「金桂」。中国名は「桂花」、あの「桂花陳酒」のもとです。